La definizione dei termini consente di delineare il campo di applicazione degli interventi:

il ruolo dello Psicologo Clinico per la Salute

Questo articolo nasce a partire da una domanda che mi è stata spesso rivolta, ossia: cosa intendi dire quando ti presenti come Psicologa Clinica per la Salute?

La proposta è quella di inserire la risposta a questa domanda all’interno di una riflessione più ampia circa l’importanza di definire i termini che usiamo nell’ottica di delineare i confini del campo di applicazione – in questo caso – dello psicologo clinico “per la salute”.

Rispondere rende necessario distinguere due termini, per l’appunto, ossia “Sanità” e “Salute” che molto spesso il senso comune usa in modo intercambiabile.

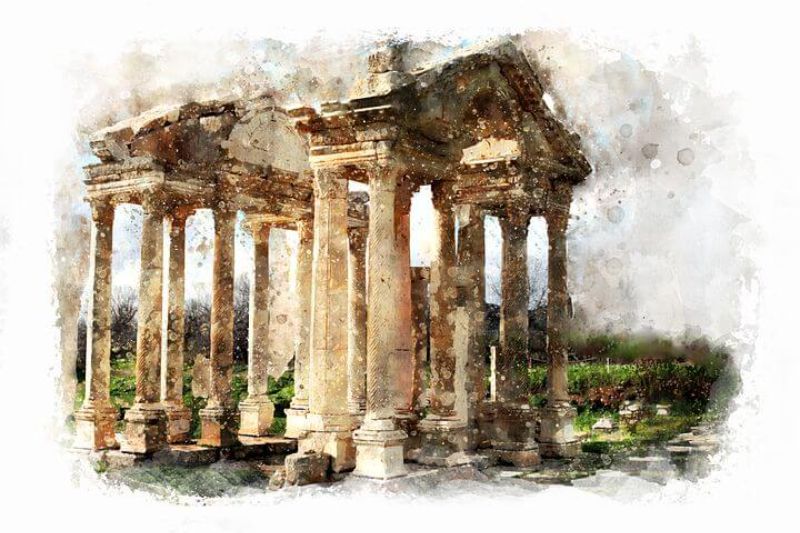

Partiamo dalle origini, ossia da un tempo lontano in cui i due termini venivano personificati da figure mitologiche, rappresentando delle divinità.

La dea Salus

Il termine “salus” nella cultura romana venne utilizzato per indicare la salute, la salvezza, la prosperità sia dei singoli cittadini sia dell’intera comunità. Questo termine, infatti, ha origini sabine, un antico popolo romano che venerava la dea Salus affinché la salute di tutti gli uomini potesse essere tutelata. Oltre alla dea Salus, i sabini, nutrivano devozione per altre divinità, come ad esempio Febris (portatrice della febbre) o Strenua (dea della potenza e del buon augurio).

La venerazione di Salus, a Roma, accoglieva tutte quelle preghiere che la popolazione faceva per salvaguardarsi da malattie o vincere le guerre andando così a costituirsi come divinità che salvava e difendeva l’intera comunità da possibili avversioni ed emergenze.

Le divinità greche: Asceplo, Panacea e Igea

Accadde che, dopo una pestilenza avvenuta a Roma nel 292 a.C., venne introdotto il Dio Greco della medicina, Asceplo (colui che è in grado di resuscitare i morti), rappresentato dalle due figlie, per l’appunto, Panacea (“colei che tutto sana”) e Igea (personificazione del benessere, “dea dell’igiene”, invocata per tutelare il corpo dalla contrazione di malattie). Nonostante Roma, all’epoca, riuscì a conquistare la Grecia, il modo in cui la dea Salus veniva onorata – ossia come colei in grado e avente il compito di tutelare l’intera collettività – si trasformò, mutò: la cultura greca si impose nelle trame della storia romana a tal punto che le componenti del culto sabino e romano caddero quasi completamente nell’oblio.

L’identificazione della dea Salus con la dea Igea

Da dimensione generale, la salute venne circoscritta ad una dimensione strettamente individuale.

Questo cambio di direzione nell’attribuzione di senso e di significato ha favorito la convergenza dell’uso dei termini “salute” e “sanità”, ossia una loro sovrapposizione. Oggigiorno, è facile ascoltare, o meglio, osservare come i due termini vengono talvolta confusi da chi si interessa e parla di sanità e/o di salute (?).

La salute continua ad essere confusa con il concetto di sanità, esaurita su di un piano prettamente sanitario e questo contribuisce a porre maggiormente il focus dell’attenzione su aspetti di carattere organico, legati al corpo del singolo individuo, inerenti appunto “la sanità”, ossia l’assenza di patologie (come si approfondirà in seguito).

In questo senso, si generano delle implicazioni di carattere operativo (legate al modo in cui vengono erogati gli interventi) da parte di coloro che si occupano delle patologie del corpo e/o di coloro che si occupano dei disagi che le persone manifestano (che non trovano necessariamente la loro causa nell’organismo, come ad esempio la sofferenza che un individuo sperimenta a seguito della morte di una persona cara).

Presentarsi come Psicologa Clinica per la Salute (e non per la Sanità) contempla dunque una distinzione nell’uso dei due termini che si palesa, si rivela necessariamente sul piano operativo, d’intervento; ossia, usando il senso comune si mostra “in che quello che fa uno psicologo” e, spingendoci oltre, nel come lo fa (questione che non si approfondirà in questo articolo).

Dunque, a questo punto, sembrerà chiaro che “salute non è sanità” e che sono termini che non possono (continuare a) coincidere nell’uso che ne facciamo.

Ma, allora, come possiamo definire la Salute?

Partiamo nuovamente dalle origini, questa volta etimologiche dei due termini in questione.

Sanità

Il termine Sanità deriva dal latino sānu(m) e sta per intatto, immune da malattie. Il termine “Sanità” è un concetto che appartiene alla medicina che si occupa dell’unità anatomo funzionale ossia del nostro corpo, del nostro organismo (termini tra loro sinonimi). Sanità sta proprio per “assenza di patologie organiche”. Infatti, usiamo il termine “sano” per dire che non abbiamo patologie.

Una delle caratteristiche più rilevanti di questo concetto è la sua stretta connessione alla nozione di causa: quando il medico individua la causa che modifica, altera l’assetto dell’unità anatomo funzionale ossia l’equilibrio del nostro organismo (es. incremento della temperatura corporea, la cosiddetta “febbre”) è nelle condizioni di fare una diagnosi, definire il decorso della malattia (prognosi), prescrivere una terapia farmacologica e anche offrire delle informazioni per “prevenire” che la causa si manifesti nuovamente.

Queste sono tutte prassi che caratterizzano il modello operativo medico che persegue l’obiettivo della guarigione, ossia il ripristino di una condizione antecedente alla manifestazione della causa e della sintomatologia.

Salute

Per definire il termine Salute è necessario invece rievocare e menzionare tre tappe storiche che hanno contribuito alla sua definizione.

- Nel 1946 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.), sorta a New York nel 1946 per la tutela della Salute, definì quest’ultima come “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale [che] non consiste soltanto nell’assenza di malattia o infermità”.

- Trent’anni dopo, nel 1978 si riunì ad Alma Ata (ex Unione Sovietica) una conferenza internazionale sull’Assistenza Sanitaria Primaria che, riaffermando la definizione del 1948 e sottolineando la preoccupazione per la disparità dal punto di vista della salute tra paesi in via di sviluppo e sviluppati, diede vita ad una prospettiva di sanità pubblica nuova e diversa, prestando attenzione all’importanza di azioni preventive nell’ambito delle politiche sanitarie sia nazionali che internazionali. Per assistenza sanitaria primaria si intendono le forme essenziali di assistenza rese accessibili e disponibili a tutti gli individui di una comunità. Essendo l’assistenza sanitaria primaria parte integrante sia del sistema sanitario pubblico di un paese sia del completo sviluppo economico e sociale della comunità, venne reputata punto di partenza principale per raggiungere l’obiettivo della salute, considerata come dimensione non unicamente legata alla sanità bensì in relazione ad altri settori (l’agricoltura, il commercio, edilizia, istruzione e non solo) chiamati ad interagire e prestarsi supporto reciproco. Ecco che, nella comunità, si misero a disposizione servizi che potessero rispondere ai bisogni delle persone e che facevano maggiormente riferimento ad esigenze educative e preventive in merito ai principali “problemi di salute”. Questa fu una svolta globale per le politiche sanitarie, che permise di vedere nella promozione della partecipazione individuale e collettiva alla progettazione e alla realizzazione dell’assistenza sanitaria una via d’accesso per raggiungere la salute che sempre più si distinse da una dimensione prettamente “sanitaria” e legata al singolo individuo.

- Terza ed ultima tappa storica che si menziona fa riferimento al 1986, quando si tenne ad Ottawa (Canada) una conferenza internazionale durante la quale fu adottata una carta, il cui nome deriva dall’omonima città, inerente alla “promozione della salute”. Quest’ultima venne definita e descritta come processo che mette a disposizione a tutti gli individui quei mezzi che possono assicurare un maggior controllo sul proprio livello di salute e migliorarlo. In questo senso è definita come la misura in cui l’individuo o un gruppo possono dar spazio sia ad una realizzazione personale soddisfacendo i propri bisogni, sia all’esperienza evolutiva e di adattamento nel e con l’ambiente di vita ribadendo l’inclusione del, e non l’identificazione con, il settore sanitario. Per poter prendere parte a questo processo di promozione venne suggerita una strategia, valida ancor oggi, la cui articolazione passa attraverso la progettazione, la costruzione e lo sviluppo di sistemi politici, sociali e sanitari flessibili, orientati verso la “promozione della salute”.

Citare queste tappe ci consente di dire, oltre che i due termini non corrispondono, che la salute non è uno stato che si attesta (assenza – presenza) o che si previene come la sanità, piuttosto si configura come un processo che va promosso, come un obiettivo macro da perseguire che va ben oltre il singolo, va oltre il corpo e coinvolge tutta la comunità e diversi ambiti, rivendicando il modo in cui veniva intesa e configurata dal popolo romano.

La salute come una dimensione che non si lega alla nozione di causa (come accade per la sanità) bensì, essendo un processo, che si genera e si promuove nell’interazione.

Interazione ed incertezza

Porre al centro l’interazione offre la possibilità di introdurre un altro termine fondamentale da considerare per dare risposta alla domanda iniziale, ossia l’incertezza, in quanto, tutto ciò che si genera nell’interazione (sia essa di tipo energetico, metabolico o dialogico), infatti, è per definizione incerto.

L’incertezza è quella dimensione che fa da sfondo a tutti gli avvenimenti che accadono, che non siamo nelle condizioni di prevedere, che non sono sotto il nostro controllo.

Eventi che ostacolano l’interazione: il virus Sars-Cov2

Ad esempio la diffusione del virus SarsCov-2: “chi l’avrebbe mai immaginato?” ci si continua a chiedere.

L’emergenza legata alla diffusione del virus “Covid19” ci ha presi alla sprovvista e ha imposto un cambiamento non solo dell’equilibrio organico (si pensi a chi ha contratto il virus) bensì del modo in cui, come cittadini, abbiamo continuato ad abitare il territorio e interagire.

“Questo è un evento che ha cambiato radicalmente la vita delle persone!”

“Tante difficoltà, lavorative, con i figli, come genitori”.

“Dovrebbero essere gli anni migliori, per noi giovani questi, e invece… il Covid!”.

Frasi che continuano ad echeggiare nella comunità.

Ma come mai questo evento, questa emergenza, ci ha messi così in difficoltà?

L’aspetto principale fa proprio riferimento all’impatto che questa emergenza ha avuto sulle nostre interazioni che si sono “ridotte”: sono state limitate le possibilità di interagire, quanto meno riferendosi a come fino a quel momento eravamo abituati a farlo.

Si è ridotto, in questo senso, il nostro livello di salute.

Non solo il virus…

La diffusione del virus vuole solo essere un esempio, tuttavia pensiamo ad altri eventi che irrompono con forza nella nostra “spensierata” o “complessa” quotidianità e che comportano un cambiamento radicale in termini di priorità e di regole che ci diamo per organizzare la nostra vita: la perdita di un nostro caro, la manifestazione di una malattia, la perdita del lavoro, litigi all’interno del nucleo familiari o di un gruppo di amici.

Sono tutti eventi accomunati da un cambiamento del modo in cui inter-agiamo, comunichiamo, viviamo le realtà che ci appartengono, ci esprimiamo. Pensiamo ad esempio a cosa incominciamo a dire e fare quando ci accade un evento tra quelli citati poc’anzi e a quello che dicevamo e facevamo prima che accadesse; pensiamo alle abitudini che scandivano la quotidianità prima di quell’avvenimento e il senso di spaesamento sperimentato a seguito.

Ma… se l’aspetto comune è il cambiamento, ciò che può fare la differenza è come questo cambiamento viene gestito.

Quì si inserisce il contributo che lo Psicologo Clinico per la Salute può offrire

Se la salute è un processo che si genera e si promuove nell’interazione e se ciò che, come specie umana, ci fa soffrire è rappresentato da eventi, accadimenti che riducono, ostacolano, gli spazi e le occasioni socio interattive (si tende ad isolarsi, ci si sente privi di strumenti per far fronte alle situazioni, si prova disagio e sofferenza…), il campo d’intervento dello Psicologo Clinico per la Salute sarà proprio l’interazione. Interazione che necessariamente è dialogica in quanto come esseri umani usiamo il linguaggio per interagire, comunicare, esprimerci.

L’obiettivo che persegue, d’altro canto, non potrà essere “sanitario” (ossia la guarigione del corpo) bensì di salute (per l’appunto: Psicologo clinico “per la salute”). Promuovere la Salute significa:

favorire il fluire di un processo interattivo e dialogico che rischia di essere interrotto o ostacolato dalle difficoltà si incontrano, dal disagio che si rende manifesto; significa continuare a generare senso e attribuire significato alle realtà che caratterizzano e compongono la vita della persona; significa promuovere la biografia della persona, intesa come l’insieme di narrazioni che si possono (ancora) generare anche quando, presi dallo sconforto, capita di dire “non so più cosa dire, cosa fare”. E questo è possibile anche laddove la medicina risulta inefficace (di fronte alle cosiddette “prognosi infauste” e condizioni di terminalità). Anzi, è proprio a partire da tale limite (ossia l’impossibilità di guarire) che si aprono possibilità operative per la salute poiché prendere le distanze da protocolli medici, può avvicinare a quelli comunicativi ed interattivi.

Dunque, lo Psicologo Clinico per la Salute si occupa di supportare le persone nella gestione dei cambiamenti e delle difficoltà che stanno riscontrando; di aiutarle ad individuare (nuovi) obiettivi e possibili modi per poterli raggiungere; dunque aiuta a conoscere e scegliere quali strumenti poter usare per affrontare i momenti critici che ostacolano le possibilità di interagire. Si occupa inoltre di favorire l’esercizio attivo del ruolo e dei ruoli che la persona riveste grazie ad un percorso che consente di far ri-emergere le risorse personali e ri-scoprire quelle che la comunità mette a disposizione.

Se la sanità si ripristina eliminando la causa, la salute si ripristina promuovendo l’interazione, promuovendo le possibilità narrative, le possibilità di costruire e continuare a dare senso alle diverse realtà che abitiamo/alle nostre realtà.

Curiosità!

Come mai si usa dire “sano come un pesce”?

La locuzione “sano come un pesce” ha un’origine molta antica tanto che è difficile decifrare una data esatta. Secondo una vecchia leggenda popolare i pesci rappresentano l’unica specie animale immune da qualsiasi malattia.

Questa affermazione risulta errata: non esiste specie vivente che può reputarsi esclusa dal rischio di contrarre una malattia. Anche i pesci si ammalano!! Come mai, allora, gli antichi sostenevano questo? In passato, era praticamente impossibile vedere un esemplare marittimo gravemente affetto da una malattia. Inoltre, la contaminazione della natura ed in particolare lo studio delle malattie dei pesci sono aspetti che riguardano la storia “recente” dell’uomo.

Questo ha contribuito a sostenere l’idea che il pesce fosse l’animale più sano della fauna in generale e quindi l’espressione “sano come un pesce” ha acquisito il significato che tutt’oggi usiamo. A rafforzare questa tesi c’è da ricordare che molti studi affermano che la presenza in un ambiente acquatico di molte specie ittiche è indice di acque salubri e poco inquinante, quindi gli antichi da un certo punto di vista non si sono sbagliati!

Bibliografia:

- Nocentini, A. (2010). Dizionrio etimologico della lingua italiana. Le Monnier

- https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/129532/Ottawa_Charter.pdf

- Thompson, S. R., Watson, M. C., & Tilford, S. (2018). The Ottawa Charter 30 years on: still an important standard for health promotion. International Journal of Health Promotion and Education, 56(2), 73-84.

- Turchi, G.P, & Pinto E., (2014). Ubi nulla sanitas, ibi salus est.

- Turchi, G.P., & Della Torre, C. (a cura di), (2007). Psicologia della salute. Dal modello bio-psico-sociale al modello dialogico. Roma: Armando Editore.

- Turchi, G.P., & Romanelli, M. (2012). Per una psicologia clinica emanazione del senso scientifico: dall’ibridazione conoscitiva con il modello medico alla collocazione entro una precisa e rigorosa definizione di un modello operativo. Rivista di Psicologia Clinica, (2).

- Turchi, G.P., & Vendramini, A. (2016). De rerum salute. Teoria e prassi per un’architettura di servizi generativa di salute. Napoli: EdiSES

- World Health Organization. (1978). Primary health care: report of the International Conference on primary health care, Alma-Ata, USSR, 6-12 September 1978. World Health Organization.