“Prenditi cura più del singolo paziente che delle singole caratteristiche della malattia”.William OslerTweet

Harvey Max Chochinov è un Professore di Psichiatria presso l’Università di Manitoba e Direttore della “Manitoba Palliative Care Research Unit”, presso la stessa Università canadese. Le sue ricerche e le sue pubblicazioni che affrontano le dimensioni psicosociali della palliazione hanno contribuito a definire core-competence e gli standard di cure di fine vita. Chochinov condivide l’idea derivata da alcuni concetti di tipo filosofico della corrente esistenzialista: le malattie che minacciano la vita di un individuo possono diventare un’opportunità di crescita personale. Su questo pilastro si basa il suo lavoro di ricerca sulla “Dignity Therapy”, quella che lui definisce un intervento innovativo individualizzato, destinato a persone che si trovano in condizioni che limitano la durata della loro vita o che la mettono a rischio (Chochinov, 2015). Questo intervento narrativo breve si basa su un Modello della Dignità fondato sui risultati di uno studio condotto con una coorte di 50 pazienti vicini alla morte. Invece di valutare il senso di dignità percepito da queste persone tramite un test psicometrico, sono state poste loro delle domande aperte, come ad esempio:

- Cosa significa per te “dignità” in questo momento della tua vita?

- Ti chiederei di raccontare degli episodi in cui, secondo te, la tua dignità è stata minacciata.

- Ti chiederei, invece, di raccontare degli accadimenti in cui la tua dignità è stata favorita e conservata.

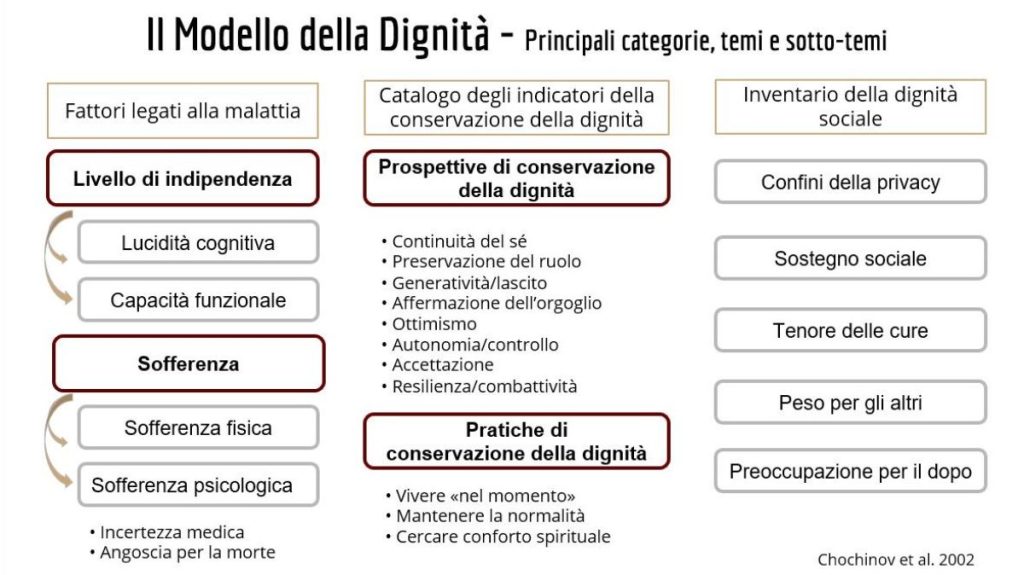

Quello che è emerso da questa indagine dettagliata ha consentito di costruire un modello della dignità del malato terminale. I modelli secondo Chochinov sono come delle mappe che consentono agli operatori di orientarsi nel percorso di cura e in questo caso in un percorso di cura orientato alla promozione della dignità. Il modello è rappresentativo di come la nozione di dignità è connessa ad un ventaglio di questioni che sono significative e ritenute importanti dalle persone che affrontano condizioni sanitarie e di salute gravi, che mettono a rischio la propria vita o riducono la durata. I dati hanno messo in luce che ci sono tre fonti di influenza primaria che preoccupano i pazienti:

- Fattori legati alla malattia

- Catalogo degli indicatori della conservazione della dignità

- Inventario della dignità sociale

La Terapia della dignità è resa possibile grazie all’uso di un protocollo di domande che derivano, considerando il modello, dai temi “prospettive di conservazione della dignità” e “preoccupazioni per il dopo”. Il quadro di domande è congegnato in modo da raccogliere informazioni che mettano in evidenza l’importanza di queste aree e sollecita i pazienti a trattare quelle che fra loro ritengono più rilevanti o significative.

Come scrive Chochinov: “Il terapeuta abbia chiaro che le domande non sono casuali ma si basano su un modello e sono state formulate per generare risposte ed affrontare argomenti associati alla dimensione del senso e del significato, per connettere le persone a ricordi e riflessioni che risuonano nel più intimo senso di sé”.

La Terapia della Dignità si svolge dunque sotto forma di un dialogo tra paziente e terapeuta che incomincia invitando i pazienti a sfogliare le pagine dell’album della propria vita. Viene promossa, in questo senso, l’occasione di parlare delle cose che ritenute importanti, delle cose che si desidera condividere con le persone a sé care, delle cose che si pensa di aver voglia o bisogno di dire. Alcuni esempi di domande:

1. Mi può raccontare qualche esperienza della sua vita che reputa significativa o momenti che per lei hanno avuto un particolare significato?

2. Ci sono delle cose particolari che sente di aver bisogno di dire ai suoi cari o cose che vorrebbe dire ancora una volta?

3. Quali sono le sue speranze nei confronti delle persone a sé care?

L’audio di queste conversazioni viene registrato, trascritto e sottoposto ad editing. L’editing è un processo che consiste nella “ripulitura” della trascrizione e che prevedere, ad esempio, la correzione della sequenza temporale al fine di creare un filo cronologico della storia del paziente, l’eliminazione delle ripetizioni (ecco, ecco…), la correzione dei tempi verbali ma anche la possibilità di fare alcuni cambi nell’ordine delle parole o spostare alcune frasi per rendere scorrevole il senso sia del contenuto, sia cronologico della narrazione. Questo lavoro, fatto dal terapeuta, viene poi condiviso con il paziente che ha la possibilità di apportare ulteriori modifiche al documento (aggiungere, eliminare, riformulare parti del suo racconto) affinché il documento che si genera rispecchi quanto più possibile tutto ciò che la persona vuole esprimere, raccontare, condividere. Il prodotto finale è un documento cartaceo, il cosiddetto “Documento Generativo” che viene restituito alla persona che ha preso parte al percorso che può conservarlo e/o scegliere di condividerlo con le persone care.

Ricerche sulla Dignity Therapy sono state portate avanti per più di 12 anni e condotte in 11 paesi. I dati disponibili suggeriscono che si tratti di un intervento promettente soprattutto nel ridurre il distress psicologico (ad esempio ansia, depressione), nel promuovere la Dignità, la speranza e la qualità della vita e nel rispondere a vari bisogni psicologici ed esistenziali in coloro che ci partecipano (Aoun, Chochinov et al. 2015, Fitchett, Emanuel et al. 2015, Brozek, FopkaKowalczyk et al. 2019, Li, Li et al. 2019, Xiao, Chow et al. 2019). Inoltre, diversi studi ne sottolineano i benefici osservati nei familiari di coloro che soffrono di una patologia ad andamento cronico e/o a minaccia per la vita (Scarton, Boyken et al. 2018). La terapia della dignità è stata utilizzata con successo soprattutto con malati di cancro, ma anche in pazienti con malattie neurodegenerative (distrofia muscolare e SLA), con malattie renali in fase terminale, malattie polmonari ostruttive allo stadio terminale e con persone anziane. Dunque, nonostante sia nata nell’ambito delle cure palliative, ad oggi, la Dignity Therapy viene applicata in vari contesti di cura.

A Ferrara, dove lavoro come Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione, assieme al team di medici e ricercatori che vede come responsabile scientifico il prof. Luigi Grassi, il protocollo è stato applicato in ambito oncologico (Servizio di Psico Oncologia) e psichiatrico (Residenza psichiatrica “La Luna”). Inoltre, abbiamo di recente avviato un progetto che si propone di applicare la Dignity Therapy in ambito geriatrico. In collaborazione con il reparto di geriatria dell’Ospedale Sant’Anna di Cona (Ferrara) andremo a coinvolgere la popolazione anziana alla quale è stato diagnosticato un deficit cognitivo lieve o moderata (Mild Cognitive Impairment), e i loro caregiver familiari.

Il coinvolgimento della diade si configura come un aspetto innovativo, una scelta intrapresa a partire dallo studio della letteratura. Infatti, da un’analisi della letteratura emerge come un approccio diadico nella cura della demenza in fase iniziale, (ad esempio, doppio supporto gruppi, consulenza diadica, stimolazione cognitiva, allenamento delle abilità e quaderni di memoria multi-diade), possa migliorare la comunicazione, la relazione entro la diade ed il nucleo familiare, la qualità della vita della diade stessa oltre che essere ben accetto da quest’ultima.

Ecco dunque che in questo contesto si inserisce il Dialogo orientato alla Dignità (la Terapia della Dignità) in ambito geriatrico, nell’ottica più ampia di promozione della Salute dell’individuo. La salute intesa proprio come quel processo che si genera nell’interazione e che viene promossa grazie alla possibilità di di continuare a generare senso e significato anche laddove le condizioni sanitarie risultassero deficitarie.

Bibliografia

- Aoun, S. M., H. M. Chochinov and L. J. Kristjanson (2015). “Dignity therapy for people with motor neuron disease and their family caregivers: a feasibility study.” J Palliat Med 18(1): 31-37.

- Bryman, A. (2006). Integrating quantitative and qualitative research: how is it done?. Qualitative research, 6(1), 97-113.

- Chochinov, H. M. (2015). Terapia della dignità: parole per il tempo che rimane. Il pensiero scientifico.

- Fitchett, G., L. Emanuel, G. Handzo, L. Boyken and D. J. Wilkie (2015). “Care of the human spirit and the role of dignity therapy: a systematic review of dignity therapy research.” BMC Palliat Care 14: 8.

- Ounalli, H., Mamo, D., Testoni, I., Belvederi Murri, M., Caruso, R., & Grassi, L. (2020). Improving Dignity of Care in Community-Dwelling Elderly Patients with Cognitive Decline and Their Caregivers. The Role of Dignity Therapy. Behavioral Sciences, 10(12), 178.

- Scarton, L. J., L. Boyken, R. J. Lucero, G. Fitchett, G. Handzo, L. Emanuel and D. J. Wilkie (2018). “Effects of Dignity Therapy on Family Members: A Systematic Review.” J Hosp Palliat Nurs 20(6): 542-547.

- Vos, J. and D. Vitali (2018). “The effects of psychological meaning-centered therapies on quality of life and psychological stress: A metaanalysis.” Palliat Support Care 16(5): 608-632.

- Xiao, J., K. M. Chow, Y. Liu and C. W. H. Chan (2019). “Effects of dignity therapy on dignity, psychological well-being, and quality of life among palliative care cancer patients: A systematic review and meta-analysis.” Psychooncology 28(9): 1791-1802.